本研究の【概要/詳細】

| 1.現状と課題 |

| リチウムイオン二次電池の正極材料であるオリビン(LiFePO4)は結晶構造の高い安定性と良好な充放電特性から実製品に使用されており、さらなる性能向上を目指して世界各国で勢力的に研究開発が行われています。電極と電解質間でのリチウムイオンの移動は電極表面を介して起こることから、充放電挙動は正極材料における表面構造の影響を大きく受けます。しかしながら、その表面の構造はよく分かっていないため、詳細なメカニズムは明らかにはなっていませんでした。すなわち、原子レベルで正極材料の表面構造を観察し明らかにすることは、充電特性の改善につながることから、二次電池分野において重要な課題であります。 |

| 2.研究手法 |

| LiFePO4の表面を最先端の観察技術(走査透過型電子顕微鏡

(STEM)(注1)を用いたABF STEM法(注2))による構造観察を行いました。また観察された表面構造を理解するため、第一原理計算(注3)による表面安定構造のシミュレーションを実施しました。 |

| 3.研究成果 |

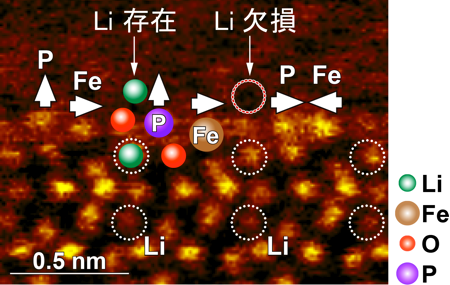

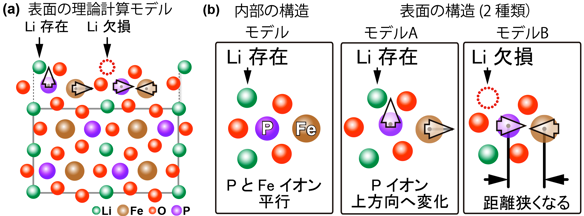

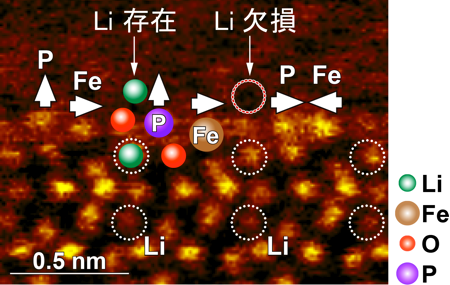

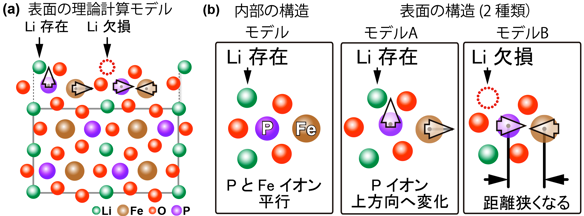

図1にSTEM法を用いて表面のLiFePO4観察を行った結果を示します。今回用いたSTEM観察手法により、LiFePO4中のリチウムを含む全種類の原子位置を観察することができます。図1中の点線白丸で示している箇所はリチウム原子です。このことから、表面近傍までリチウムイオンが安定して存在していることを明らかにしました。さらに、最表面では内部構造とは異なる2種類の構造変化が観察されました。この最表面の変化は、図2の第一原理計算で得られた安定構造のモデルより最表面のリチウムイオンの有無に対応して変化していることが分かりました。

| ・モデルA: |

最表面にリチウムイオンが存在している場合

⇒ Pイオンが大きく上方向に変化 |

| ・モデルB: |

最表面にリチウムイオンが存在しない場合

⇒ PイオンとFeイオンの距離が短くなる |

すなわち、表面構造は内部構造とは大きく異なること、さらにリチウムイオンの有無により変化することを直接観察と理論計算を組み合わせた独自の解析手法により、世界で初めて明らかにすることに成功しました。 |

| 4.今後の展開 |

| 今後、原子レベルで構造変化を直接観察する技術と理論計算を組み合わせた研究をさらに進めることで、リチウムイオンが移動しやすい表面構造の本質を明らかにしていく予定です。そこで得られる知見に基づいた材料設計を行うことで、高速充放電が可能な電極材料の創出が期待されます。 |

|

図1. LiFePO4表面から取得したSTEM像。

図中の矢印はPイオンとFeイオンの変化方向を示す。点線白丸はリチウム原子を示す。 |

|

| 図2. (a)表面の理論計算モデル (b)内部と表面(2種類)の構造モデル。 |

【用語説明】

| (注1) |

走査透過型電子顕微鏡(STEM) |

| |

0.1 nm以下にまで収束した電子プローブを試料に照射・走査し、原子による散乱を利用して原子像を取得する電子顕微鏡。 |

| (注2) |

ABF STEM法 |

| |

従来観察することが困難であった軽元素(酸素やリチウム)を観察する最先端のSTEM観察手法。 |

| (注3) |

第一原理計算 |

| |

物質中の原子の配置情報のみを与えることで量子力学の原理に基づき経験的なパラメーターを用いること無く電子状態、化学結合、エネルギー状態を計算する手法。 |

|

本研究の概要はこちら

内容に関するお問合せは下記まで。

|

| お問合せ先 |

〒456-8587 名古屋市熱田区六野二丁目4番1号

(一財) ファインセラミックスセンター 研究企画部

TEL 052-871-3500

FAX 052-871-3599

e-mail:ressup@

(※メール発信は@の後ろに jfcc.or.jp を付けて送付ください) |

|